2月21日 朝8時より二月堂で小観音さんの御厨子を祓い清める「御輿洗い」が行われます。

(2022年に拝見した時

★は8:30に着いて「御輿洗い」が終わったところだったので、今回は8時10分前に二月堂に着くようにしました)

二月堂に着いて西の局の南側に場所を取ります。ここからは、礼堂南寄りにある二月堂常灯の「おたま」が真正面に見えます。

この礼堂の南寄りでかなり局に近いところに御輿を乗せる漆の台が置いてあり、ここに小観音さんのお厨子が運ばれるようです。

自然光の明るさで格子越しでも礼堂の中がよく見えます。

そうこうするうちに、練行衆の司(堂司)と平衆7人が礼堂に入ってこられて、司が持っている内陣の鍵で内陣の扉を開けます。(堂童子が開けられたように思います)

(司が管理している内陣の鍵については、20日の別火坊入りの際に撮影した池田師がお持ちの様子をご覧ください

★)

そして、内陣より小観音さんの御厨子を担ぎ出して礼堂の漆の台の上に安置します。

この時、衝撃の事実というか、自分が大きな勘違いをしていたことを知りました!

それは、内陣の扉を開けたときに、ご本尊の大観音さんの前の須弥壇の上に小観音さんの御厨子が安置されていたことなのです。

今の今まで、小観音さんは普段は大観音さんの後ろにいらっしゃる(下七日だけ前に出御されるのだ)と思い込んでいたので、びっくりでした。

3/7の出御の時に後ろから出て来られるので、3/15の破壇の後はまた後ろに戻されているのだと思い込んでいた訳です。

帰宅して小学館の「東大寺お水取り」P.240の「本尊」のところを読むと、『小観音は常には大観音の前に安置されてあるが、・・・2月21日に大観音の後ろに移されて・・・』とありました。

つまり、後ろにいらっしゃるのは2/21から3/7までなのですね。

自分が知らなかったことはさておき

御輿洗いとは、小観音さんの御厨子に溜まった1年間の埃や煤を、まず荒神箒のような小さな手箒で埃を落として、その後、お湯で絞った布巾で丁寧に拭いていかれます。

御輿を荘厳されるのは平衆の上座の4人で、拭き終わったらとても綺麗になったのが見た目でもわかります。

清拭が終わると華鬘けまんや瓔珞ようらくなどの荘厳具を会中用のものに取り換えられますが、常の荘厳具と比べて、これも見た目でわかるくらいキラキラと輝いて見えます。その会中用荘厳具がどこに仕舞ってあるのかというと、これも驚きの場所でした。(ブログにうまく書けないので、興味のある方は来年以降、機会があれば実際にご覧になってくださいませ)

御輿の荘厳が終わると、内陣須弥壇の裏正面に安置されます。

この後、礼堂に五体投地板を設えます。

五体投地板は、明るい何もないところで見るとかなりの長さ(6m)で、二月堂職員さんたち数名で運んでも重そうです。

南の局の方に置いてあったのを礼堂に移動して、端の方を床に金具で留めるのですが、床下に入った職員さんが下から固定したりで、興味深く拝見しました。

そして、間に入れる枕木の位置によって板のたわみの加減が違うようで、「五体投地の名手」と密かに呼んでいる佐保山師が試しに軽く打ってその具合を確かめておられました。(今年は平衆に戻られたので佐保山師の五体投地を拝見できる機会がありますね)

さて、平衆上座の練行衆が「御輿洗い」や五体投地板の設えをしている間、他の練行衆は内陣の埃を掃き出したり須弥壇を拭いたりと内陣掃除をされています。

この時、戸帳も須弥壇を荘厳しているものも何もないので、真正面にしっかりと須弥壇を見ることになり、須弥壇の下段の様子も拝見できました。

一年間内陣にあった「悔過板」や「常燈の覆い」「灯芯箱」「諷誦箱」などの別火坊へ持ち帰る物や、昨年の修二会で使ったもの(長柄の箒や荘厳していた南天など)が、この時に内陣から出されます。

内陣掃除が終わると、一同は礼堂に着座し堂童子が内陣正面の扉を閉め施錠して退出されます。(ここまでで約1時間ほどでした)

退出される練行衆の皆様。

修二会本行の下堂風景のようで、胸が高鳴りますね。

練行衆が下りられた後、三役さんが下りてゆかれます。

2022年に拝見した時

★は、「悔過板」や「常燈の覆い」を三役さんが持って下りられたのですが、今回は何も持ってらっしゃらなくてどうしたのかなと思ってましたら・・・その後

修二会期間中のみ上がる菱灯籠の取り付け作業を見学して

帰宅途中の私の目の前を、荷台に「悔過板」や「常燈の覆い」「灯芯箱」「諷誦箱」などを乗せた軽トラが走って行きました。

カメラを出すのにモタモタしていたので、軽トラは遥か先に。でもしっかりこの目で荷台に乗っているのを見届けました。↓

こちらは、小観音さんの御厨子を清拭していた布巾と、昨年の修二会で須弥壇を荘厳していた南天です。処分してあったのをいただいて帰りました。

煤で黒く汚れた布巾ですが、小観音さんを荘厳していたものなので、私にとっては大変ありがたいものです。

::

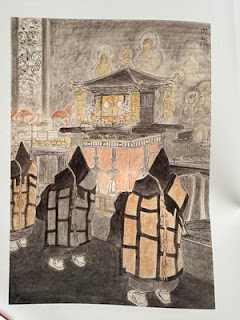

さて、こちらは2/20に開催された「京終さろん」の講座

『練行衆が描いたお水取り~新薬師寺の画僧 福岡隆聖~』で、中田文花さんがご紹介されていた、福岡隆聖師の画集より

小観音さんの御輿のようす↑と、別火坊の床の間のようす↓

床の間に飾られている「悔過板」「常燈の覆い」「諷誦箱」(白い箱)がよくわかりますね↑

福岡隆聖師の画集は新薬師寺で販売されています。(奈良俱楽部でもご覧いただけます)また、中田文花さんの講座は配信で視聴可能です。(ツイキャスでまだ販売されてないようですが)

長々と書き綴ってしまいましたが、今年も修二会を自分の可能な範囲で拝見拝聴し楽しもうと思っています。

またどうぞお付き合いくださいませ。