今日は水無月晦日!夏越の大祓の日だ!一年の半分の締めの日だ!

ということで、頑張って早起きして二月堂さんと手向山さんにお参りに出かけました。

ということで、頑張って早起きして二月堂さんと手向山さんにお参りに出かけました。

道中、たくさんの仔鹿を見かけました。

みな元気よく飛び跳ねてツンツンと母鹿のお乳をつついています。

そして、いつの間にか境内の白色の百日紅が満開になってます。

二月堂ではちょうど五時の鐘を聴き、局で般若心経を唱えてましたら、屋参籠の永照師がいらっしゃってました。近くで浴びるように観音経を拝聴できて佳き一日のスタートになりました。

::

大仏殿参道、勧学院前。

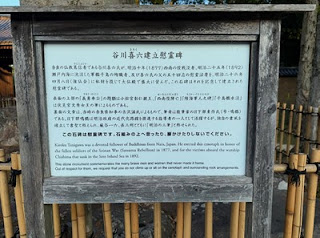

先週の橋村管長の「友の会」講座で出た「二月堂手水舎を寄進された方が勧学院の前に慰霊碑を建立されている」と言う話を確かめました。(注:確かそのようにおっしゃったと思うのですが、聞き間違えていましたらご容赦ください)

奈良の篤志信者の谷川喜六氏。西南の役の戦没者やお父上の五十回忌などを大仏殿にて盛大に営んだとあります。 慰霊碑の文字の一つが文秀女王の筆によるものとあり、このところあちこちでこの方の筆跡を見る機会があり、また一つ知ることができました。豪快な筆使いに惚れぼれです。

::

「ちとせなら」さんの朝歩きツアーには、今までに参加してくださった方も何組かいらっしゃるとお聞きしました。

昨年と一昨年で、中盤のルートが違っているので、今回は全部歩いてみようかと、その時にどういうルートが一番いいかなと、そんなことを考えながらの朝歩きでした。

昨年と一昨年で、中盤のルートが違っているので、今回は全部歩いてみようかと、その時にどういうルートが一番いいかなと、そんなことを考えながらの朝歩きでした。