「大和女将塾」の塾生として、幅広く奈良の歴史や日本の文化もあわせて女将として知っておかなければならないことや嗜みなど、たくさんのことを教えていただいている岡本彰夫先生の「古稀をお祝いする会」が、先日12/14に奈良ホテルで盛大に開かれ、また翌日12/15には、先生のご案内による「奈良日帰りツアー」も開催されました。

先生は、後に続く若い人たちに自分が学んだことを伝えたいと、最初は秘密結社のような勉強会「こころ塾」を23年前に作られ・・・それから先生に教えを請いたいと 私塾は東京と奈良を合わせて16塾にも増え、塾生も300人ほどに・・・。

今回のお祝いの会は塾生一同から先生へ、感謝の気持ちを込めてのお祝いの会と思ってましたら、先生曰く「わしの話をいつも聞いてくれてありがとう」「こちらが感謝してんねんで」「だから皆に喜んでもらえるよう、わしがおもてなししようと思ってるんや」とおっしゃいます。

各塾からの幹事さん達と打ち合わせを重ねてこられたのでしょう。

当日の会場は、子を想う親の気持ちのような先生の広く大きな心と、皆さまの師を想う温かな心が溶け合った良き佳き空間と時間になりました。

印象的だったのは、ビデオメッセージでお祝いをされていた さだまさしさんが本当に会場にいらっしゃったこと!大きな花束は先生にではなく奥様にと、お渡しされてすぐに会場を後にされましたが、さださんのサプライズプレゼントに会場が沸きに沸きました。

玉田玉秀斎さん玉田玉山さん子弟による講談「岡本彰夫物語」は涙なしには聞けないお話だったし(感動!)、川上ミネさんのピアノ、宴の最後の手締めは桂吉坊さんの音頭で「上り締め」という、最初は一本の指から2本指3本指と最後は手全体で、徐々に音が大きくなって会場が大いに盛り上がりました。

司会は、NHKアナウンサーの原さんとホテル尾花の中野さん。

原さんのお声を生で聴いて、そのあまりの美声にまたまたファンになってしまいました。

「春日大社の謎を追って」(非売品)と、復元された奈良の和菓子は、この日の引き出物と引き菓子です。

上の写真の「奈良の人が知らない奈良の話」は、季刊誌「やまとびと」に連載のものがまとめられて一冊になりました。ご著書はどちらも奈良倶楽部でご覧いただけます。

復元菓子(樫舎謹製)は、手前から3つ並んでいるのは「子福利餅

こうごりもち」、その向こうは「女夫饅頭

めおとまんじゅう」と「意傳坊

いでんぼう」など(復元の経緯など詳細は過去記事

★をご覧ください)

岡本先生、お元気で古稀を迎えられましたこと誠におめでとうございました。

::

この日の夜は、ホテル尾花で東西交流会と称した二次会。

東京で活躍されている方々とも知り合い実り多い時間でした。

::

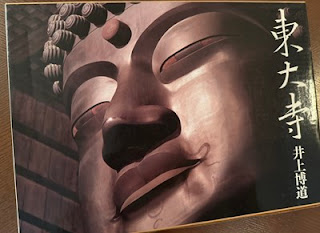

そして翌日は、東大寺・若草山山頂から春日山原生林・依水園で昼食・西大寺と、身近なところながら、その道の方に説明していただくと目から鱗のようなことがいっぱいの深くて濃いツアーを体験しました。

東大寺は森本公穣師のご案内で、聖武天皇の御心についてあらためて教えていただきました。

若草山山頂からの風景。

春日山原生林の中、高山神社

こうぜんじんじゃは大乗院の行場だったところで、船形は東金堂衆が鎌倉時代に施入した水垢離場だそうです。

この辺りは水谷川と能登川に囲まれた神域で、住吉さんを祀る神社の傍にある石は、えべっさんの形をしているのだそう。

春日大社と隣接するこの辺りのことも、先生のご著書に書いてあるようで、たくさんの不思議を教えていただきました。

山から下りて、依水園で昼食をいただき庭園を散策。

まだ秋の名残を感じさせる一日でした。

マイクロバス3台に分乗した60名の参加者さんたちとのツアー。

最後は西大寺へ、大茶盛りを体験させていただきました。

奈良時代の東の大寺と西の大寺を、お寺の方の説明であらためて由来や歴史など教えていただくと、また違ったものを感じることができて有意義でした。

西大寺境内に咲いていた柊の白い花。香りが微かに・・・。

2日目も先生からおもてなしを受けるツアーとなりましたが、遠方からの参加者の皆様方も奈良の奥深さを堪能されたことでしょう。

2日間にわたり、素晴らしい時間をご一緒できました皆様、企画運営をして下さった関係者の皆様、そして岡本先生、どうもありがとうございました。